Maison Kepa (09/2022)

L’entrée est rapide, un peu laborieuse mais discrète. La rue reste tout proche, et alors que j’enjambe la barrière, j’entends les voisins discuter. En une fraction de seconde, je me retrouve sous un couvert d’arbres et d’arbustes. La lumière tend vers les marrons et les verts et une certaine luminosité se dégage bien que le ciel soit couvert.

Devant le mur principal de la maison, un appentis tient, tant bien que mal, son rôle et protège des intempéries quelques meubles, planches, ustensiles et traces de vie quelconques. Étant tellement effrayé de me faire repérer, je n’y porte pas beaucoup d’attention et franchit le seuil de la maison Kepa.

D’emblée, un bel anachronisme me frappe. Bien que figée dans le temps, la maison accueille un compteur Linky. Cet outil technologique et communicant dénote fortement dans cette bâtisse abandonnée en proie au temps qui passe. Bien évidemment, l’écran de contrôle affiche « Pas de contrat, contactez votre fournisseur ». Je rigole un instant devant l’image d’un agent Enedis zélé qui un jour installa le futur dans le passé.

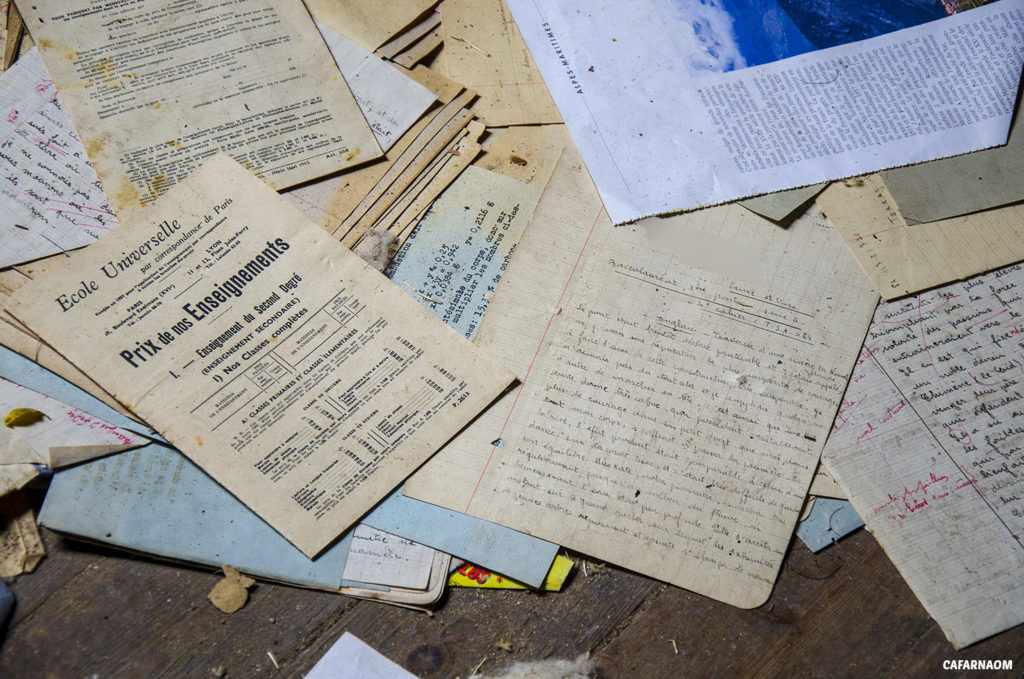

Quelques pas plus loin, je suis déjà parvenu à l’autre extrémité de la maison. La porte d’accès au jardin n’offre aucune perspective tant le lierre et ses comparses grimpent à l’assaut de l’ouverture. À droite, une cuisine plongée dans la pénombre, à gauche une salle à manger. Toutes deux n’excèdent pas les vingt mètres carrés et accueillent d’innombrables objets. Leur nombre est inversement proportionnel à l’espace disponible. D’ailleurs, je remarque bien vite ne pas marcher sur le sol, mais plutôt sur une couche de papier, vêtements et autres choses diverses.

L’escalier ne déroge pas à la

norme de cette maison, et il me faut bientôt grimper, les mains fermement

agrippées à la rambarde. Une fois arrivé en haut, après quelques pas manqués,

je découvre l’espace tout aussi petit du premier étage. Deux chambres et une

salle de bain dans le couloir, entre les deux. En l’absence d’une baignoire ou

d’une douche, je m’étonne mais réalise alors la possible pauvreté des

propriétaires.

Alors que je pourrai facilement toucher des deux mains les murs opposés de la chambre, je tente d’extraire mon matériel de mon sac. Paf, le tableau, bing, la chaise. Il va falloir se faire petit en plus d’être discret. Une fois mon bagage encombrant posé dans un coin, je débute mes prises de vues. Mais sur quoi m’attarder ? Il y a trop de choses. Chaque pixel de ma vision est surchargé de livres, de draps, de vêtements, de magazines, de chaussures, de meubles, de chaises… Je m’attarde alors sur des détails, des scènes, des amoncellements. Restreint par la focale de mon objectif (18-105 mm), je ne peux saisir les lieux en entier. Alors je cadre, du moins j’essaie, après quelques instants de réflexion.

Dans un instant de retrait, mon regard embrasse la chambre, le lit, l’armoire, la pile de linge derrière la fenêtre, la cheminée, le miroir, le tableau incliné contre le mur. Et soudain, arrive cette impression de se retrouver dans des temps anciens. Dans une époque révolue, déjà inscrite dans les manuels d’histoire, mais qui aujourd’hui dans cette maison, ressurgit et ressuscite quelques instants. Les lourds rideaux, les tapisseries aux murs, les photos dont les sujets tentent de garder leur pose rigide… Ce décor m’amène au début du XXe siècle et soudain me vient l’image de Loïs de Montmajour et son intérieur si extravagant dans la scène de l’absinthe dans Le Château de ma Mère.

Les couleurs sont telles que le monde semble maintenant s’exprimer en sépia. Toujours perdu dans les détails, je veux aussi saisir l’ensemble des pièces et de leur géométrie. Et j’ai dû penser tout haut, car mon camarade d’exploration me propose spontanément son objectif grand angle. Terminant quelques clichés, je passe ensuite dans la deuxième chambre.

Une grande tâche de peinture rouge s’étend sur le mur du fond et ses éclaboussures gâchent chaussures, livres et magazines. Ça pue la mise en scène de mauvais goût. En effet, la maison Kepa demeure célèbre chez une grande partie des explorateurs urbains, plus ou moins bien intentionnés. J’en fais abstraction et me concentre sur mes vues d’ensemble avant de repasser aux détails. Un poêle de petite taille, une assise au bout du lit, un livre ouvert sur la table de nuit avec une photo… Bien que tout cela ne soit pas forcément d’origine, je ne dérange rien et m’accommode de ces dispositions.

Dans un fauteuil, calé près de la fenêtre, gisent d’étranges prothèses de jambes. D’une fabrication ancienne, un système d’attache en cuir prend place aux cuisses. Pour les jambes, sans doute amputées ou mal formées en dessous du genou, des jambes rigides. La démarche du propriétaire devait être claudicante et j’imagine sans peine la souffrance à l’utilisation.

Posant mon sac sur l’assise du lit, je tombe sur une enveloppe portant le nom des propriétaires. Au-delà de mon étonnement à trouver encore des éléments d’origine dans une maison si explorée, j’esquisse un sourire devant la perspective des recherches à venir.

Tandis que je fredonne le thème musical du Château de ma mère, je renonce à explorer le grenier et redescends au rez-de-chaussée. Mais avant, je veux fixer l’état de ces escaliers et pars dans une gymnastique bien branlante pour tenter d’obtenir ce que je souhaite.

Je laisse la cuisine, trop sombre, de côté. Un peu rebuté, je l’avoue, par l’odeur surannée et piquante qui s’en dégage. La salle à manger, quant à elle, obtient la première place dans le décorum de la Maison Kepa. Tons sépia et marrons, objets divers entassés çà et là, assiettes et couverts… J’observe avant de photographier et tombe alors sur une bibliothèque grillagée. J’ai alors l’impression de vagabonder dans un cabinet de curiosité, de ceux qu’affectionne Patrick Baud et qu’il présente si bien. Un écorché de Fragonard trônerai dans la pièce, que cela ne m’étonnerai point.

Je termine patiemment mes clichés alors que résonnent, au-dessus, sur le parquet fragile, les pas de mon ami.

Au final et avec un peu de recul, la maison Kepa m’apparaît comme une étrangeté dans ce monde si connecté, si rapide, si avide d’écrans et d’images colorées. Un peu comme la clairière inattendue au milieu de la dense forêt ou même le refuge de montagne qui se révèle dans la brume du sommet.

Digne d’un décor de film, la maison Kepa transpire l’ambiance d’un polar noir des années Trente. Cette époque hollywoodienne où les détectives portaient ces chapeaux si distinctifs, où les jeunes femmes rêvaient de gloire et de paillettes avant de croiser le chemin d’un homme peu recommandable.

Mais j’aime plutôt à croire que la maison Kepa fut simplement une maison d’un petit village français sans histoires où ses propriétaires vécurent une vie tranquille, remplie, heureuse. Et qu’ils aimèrent tellement leur demeure que celle-ci les attends encore malgré leurs décès. Désespérément, malgré les décennies, elle se languit de leur retour, de l’écho de leurs voix sur les murs et de cette démarche claudicante sur le parquet.

À lire aussi

• Le récit de Tim aka Glauque Land.

Son reportage et ses photos se concentrent sur plus de détails et d’autres points.

Histoire

Après de courtes recherches (la mémoire d’Internet n’est pas aussi extensible que ça), il apparaît que le nom trouvé dans la deuxième chambre est celui de Madame. Elle semble être née en juin 1926 dans la même ville, et j’en déduis donc, dans la même maison. En effet, c’était encore très souvent le cas dans l’entre-deux guerres.

Elle mena une longue et, je l’espère, belle vie. Son décès est enregistré en mars 2014, à l’âge respectable de 87 ans.

La prise de vue satellite ci-contre révèle, en 1949, un superbe jardin ainsi qu’un potager attenants à la maison. Je ne suis donc pas étonné d’apprendre que Madame était gérante d’une société de maraichage, dont l’activité démarra en 1999. Pourquoi si tard ? Mystère. Pour en savoir plus, il faudra aller remuer les archives papier dans la région. Prochain étape.

Ne cherchez pas d’infos de localisation ou une partie histoire détaillée sur ce lieu, je n’en donnerai pas ni n’en publierai tant que l’a Maison Kepa sera abandonnée. Respectons-la pour la vie qu’il accueillit jadis, pour les gens qu’y vécurent et pour son éventuelle future vie (destruction, réhabilitation…).