Usine Steg (03/2024)

136 BPM.

Quelques mètres avant d’emprunter le trou dans le grillage, je regarde ma montre : cent trente-six battements de cœur par minute. Tachycardie. Le stress arrive à son maximum : ne sommes-nous pas trop nombreux ? Les habitants derrières leurs rideaux nous ont-ils vus ? Et si je reste coincé dans le grillage ? Je redoute déjà la voix du gardien ou de la police qui, dans mon dos, me fera sursauter. Les pensées tournent dans mon esprit et mon cœur continue de cogner dans ma poitrine. Au milieu du petit bois alors que je me tranquillise un peu, un groupe de corbeau s’envole tout en croassant. Ça y est, c’est fini. On n’aura même pas pris une seule photo. Mais non, rien.

Plus loin, un peu d’escalade est nécessaire pour entrer dans le bâtiment. C’est bancal et j’ai beau être souple, je ne peux diminuer le volume de mon corps. Assez imposant, il faut le dire. Ma jambe droite coince un peu.

Nous voilà dans un entrepôt sombre et vide. Seuls quelques chariots, tables et chaises divisent les grands espaces. Cherchant notre chemin, nous tournons un peu en rond. Au fond d’une immense pièce, je remarque une machine. Je m’approche et remarque alors un vieux journal. L’un des articles indique que les Russes piétinent en Tchétchénie. Je rigole : « C’était déjà le cas à l’époque ? » tout en cherchant la date. 2002. Au vu de l’actualité récente, cet article résonne bien tristement.

Pas moyen de passer dans les autres bâtiments. Celui-ci est anecdotique finalement. C’est par un souterrain que nous avançons dans notre exploration. Je me fie à la lampe de celui qui me précède dans ce semblant d’égout. Droite, gauche, sous la chaîne, on remonte, gauche, droite… Et puis nous voilà arrivés.

114 BPM.

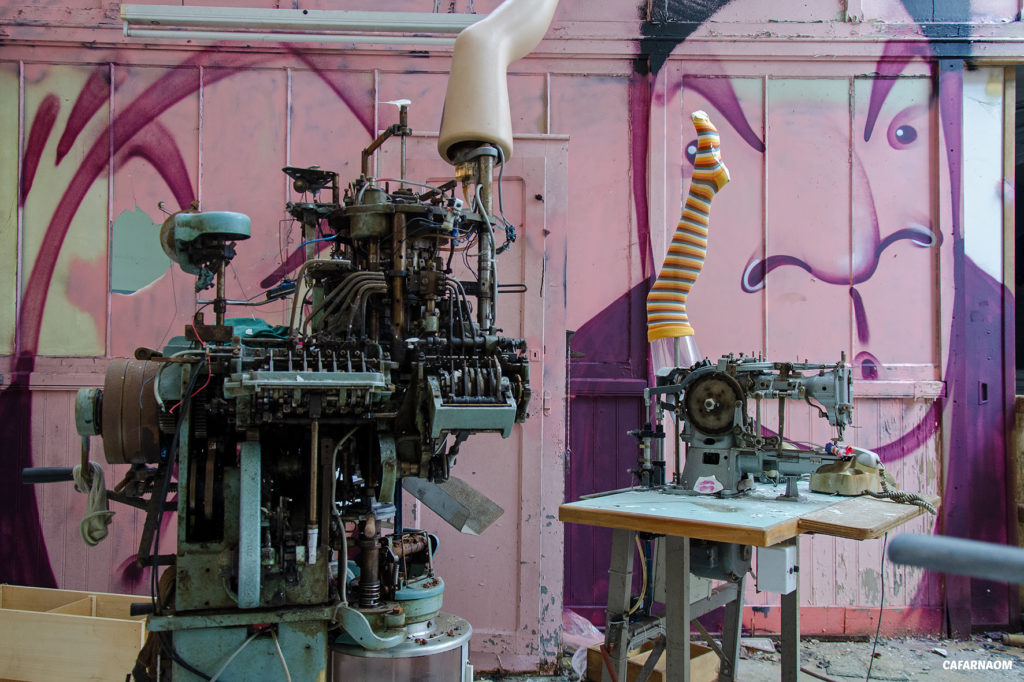

Je me calme enfin et reconnaît cette pièce rose et ces machines que j’ai déjà vu sur les réseaux sociaux. Mais en vrai, c’est bien différent. Plus sale, plus détruit, moins arrangé, moins trafiqué. Mais je jubile. C’est dans son jus. C’est un fatras de tiroirs, de présentoirs, de jambes en plastiques, de machines, de bobines de fils… C’est parti, je sors mon matériel tout en évitant les flaques sur le sol carrelé. Pour une fois, je décide de me concentrer aussi sur les détails. Fini les plans larges. Et dans cette pièce, les entrelacs métalliques des machines à chaussettes me fascinent. J’enchaîne les prises de vues quand tout à coup, T. se fige et nous ordonne le silence.

– J’ai vu quelqu’un passer

– Et merde !

Je l’accompagne. Affronter le gardien, les forces de l’ordre ou une silhouette, c’est toujours mieux en groupe. Discrètement, je retire l’un de mes cartes mémoire de mon appareil et la range dans ma poche. La discussion s’engage. C’est un couple d’explorateurs. Coup de pression inutile donc. Mais à peine 45 secondes après, l’homme demande à échanger des adresses. Ce sera un non ferme mais poli. Chacun reprend ses déambulations. Je continue d’arpenter le rez-de-chaussée entre bureaux, machines, meubles de rangements, machines et cimetière informatique. J’y trouve d’ailleurs plusieurs disquettes de huit pouces. Et prends un sacré coup de vieux !

85 BPM.

Chacun est parti de son côté. L’un à l’étage supérieur, l’autre toujours dans la première salle. Les bureaux me tendent les bras. Cadre de fenêtres en bois et velours aux murs me fournissent des indications temporelles. L’usine Steg doit donc posséder une riche histoire qu’il me tarde de découvrir.

Descendant d’un demi-étage, je tombe sur de nouvelles machines, monstres immobiles dans le bazar environnant et les murs suintants. Le toit, en partie vitré, ne protège plus grand-chose. Par une fenêtre brisée, j’aperçois une voiture. Merde ! Nous ne sommes plus seuls. Et explorer tout en jouant à chat n’est pas mon jeu favori. Pour le couronner le tout, ça fait bien un quart d’heure que je n’ai pas aperçu mes compagnons. Je sens le stresse remonter.

103 BPM.

L’étage est principalement composé de bureaux, de machines légères et de petits lieux de stockage. Vieux ordinateurs, fichiers, papiers… J’aurai de quoi fouiller et en apprendre bien plus sur l’Usine Steg. Mais la pression des photos et de la discrétion qu’exige l’exploration urbaine m’oppressent. Je ne me donne pas assez le temps. Les volumes sont immenses et bientôt je ne sais plus où je me trouve. Quel étage ? Suis-je au-dessus ou en-dessous ? Où est passé mon repère ? Mais je suis seul, en fait. Ce n’est pas une usine mais une ville !

Je me rassure avec un message Whatsapp à mes compères du jour et continue ma déambulation. Dans certaines pièces des meubles récents côtoient des plus anciens, massifs, en bois. Imposants comme des coffres forts, ils apportent une touche insolite à l’ensemble. Je m’émerveille tout seul à les voir à côté d’un ordinateur.

Le temps passe bien vite et soudain les chiffres de ma montre me semblent bien disproportionnés. Déjà une heure et demie que j’arpente l’usine, conscient qu’il me reste encore beaucoup de choses à voir. Finalement, nous nous retrouvons tous au dernier étage sous les toits. Mais je suis tout autant perdu.

72 BPM.

Archives ou chaussettes, il faut choisir. Et pour ne pas nous marcher sur les pieds, je commence par le stockage des échantillons de produits. De grandes étagères en bois envahissent ce grenier et me rappellent tristement les châlits d’Auschwitz. Le plancher disparaît littéralement sous une montagne de bas, socquettes et chaussettes diverses. Est-ce leur matériau ou leur fabrication, mais la plupart sont en excellent état.

Quant aux archives, bien sagement rangées, elles témoignent d’une activité mondiale. Un livre de compte encore lisible m’accapare quelques minutes.

Prêts à partir après deux heures sur les lieux de l’Usine Steg, nous remarquons un autre bâtiment accessible. C’est reparti !

94 BPM.

Essoufflés par notre petite course désaxée dans ce passage à découvert, nous entrons dans l’atelier technique de l’usine. Tables, inventaires, armoires à pièces techniques, bureaux, plans… C’est ici la contrepartie pratique. Là où on répare, où on maintient en place les machines. Le lieu est saccagé et clairement en bordel, mais je ne le comprendrai que plus tard au travers des photos d’un autre explorateur passé neuf ans auparavant. Devant l’immensité de détails, je me perds dans les clichés et me force parfois à quelques pauses bienvenues. Devant un vestiaire, je repère les noms d’ouvriers. Où sont-ils aujourd’hui ? Que sont-ils devenus ? Sur l’un, des étiquettes de pommes collées en désordre. Je ne suis donc pas le seul à faire cela. Petite euphorie passagère.

En attendant que T. et G. terminent leurs prises de vues, je vais ranger tout mon attirail. Repassant par un bureau, je trouve enfin l’origine de ce bruit étrange. Le toit fuit sur une pile de dossiers. La planche qui les retient semble sur le point de lâcher. La couleur, la texture et la forme des dossiers me rappellent instantanément une scène de Titanic. Précisément celle où Brock Lovet et son équipe remontent le coffre-fort de Caledon Hockeley, uniquement pour découvrir que celui-ci ne contient que des papiers trempés et vaseux.

Un peu d'histoire

L’histoire de l’usine Steg débute il y a bien longtemps en France. Napoléon est exilé à Sainte-Hélène depuis quatre ans quand la société Steg est fondée. L’objectif premier souhaite être celui de la mise en relation, de l’achat de matière premières et de négociation des prix. Jusqu’à l’aube du XXe siècle, la production reste surtout l’affaire de petits ateliers qui seront ensuite regroupés afin d’optimiser l’ensemble. Steg est une histoire de famille et frères, enfants, gendres qui prennent les rênes de l’entreprise sans, apparemment, entrer en concurrence. Les branches sont d’ailleurs fusionnées au milieu de XIXe siècle.

Devant la qualité et le prix de ses produits, Steg jouit bientôt d’une renommée nationale et internationale par la suite. La production doit donc augmenter. Avant la Première guerre mondiale, un millier de personnes sont employées pour une production faramineuse de 180 000 unités par an.

L’entre-deux guerres est la période l’âge d’or. Devant la prospérité de son entreprise, le patron imagine alors une politique sociale novatrice, tout autant qu’un moyen de contrôler ainsi ses employés. Maison, loisirs, mutuelles, santé… Tout est prévu. Même les congés payés, sept années avant la loi du 20 juin 1936.

Après la Seconde Guerre mondiale, Steg poursuit son ascension mais bientôt, en pleines Trente Glorieuses, la concurrence présente alors des prix moins élevés. C’est le début de la fin. Il ne reste plus en 2001 que moins de 600 employés contre presque 2000 trente ans plus tôt. Puis, c’est le redressement et le rachat complet. En 2011, Steg ferme. Depuis, l’usine regarde le temps qui passe en subissant petit à petit son œuvre.

Ne cherchez pas d’infos de localisation ou une partie histoire détaillée sur ce lieu, je n’en donnerai pas ni n’en publierai tant que l’USine Steg sera abandonnée. Respectons-la pour la vie qu’il accueillit jadis, pour les gens qu’y vécurent et pour son éventuelle future vie (destruction, réhabilitation…).